1909년 하얼빈에서 울린 안중근의 총성은 단순한 방아쇠가 아니었다. 그날의 심장소리는 지금도 우리를 향해 뛰고 있다.

1. 하얼빈의 총성, 단순한 탄환이 아닌 정의의 울림

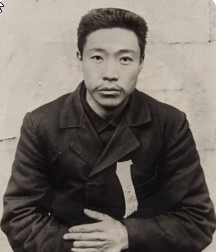

1909년 10월 26일, 안중근은 하얼빈역에서 이토 히로부미를 저격하며 조선을 넘은 제국주의에 저항했다. 그날의 총성은 단순히 권력자 한 사람을 쓰러뜨린 것이 아니라, 식민의 그림자를 넘어선 정신의 반격이었다. 안중근은 단지 한 명의 의사(義士)가 아니었다. 그는 철저히 준비된 지식인으로서, 조선과 아시아의 독립을 꿈꾸며 행동한 철학가였다. 그가 총을 쏘기까지의 과정은 충동이나 분노가 아닌, 오랜 사유와 결단의 산물이었다.

그가 ‘동양평화론’을 집필했던 이유도 여기에 있다. 그는 일본이라는 제국 하나만을 겨냥한 것이 아니라, 아시아 전체를 삼키는 제국주의에 맞서고자 했다. 하얼빈의 총성은 세계 질서 속에 조선인의 존재를 각인시킨 소리였다. 안중근은 총을 들고서도 폭력의 세계에 갇히지 않았고, 법정에서도 결코 고개를 숙이지 않았다. 오히려 그는 일본의 재판정에서 당당하게 자신의 행동을 논리적으로 설명했고, 국제법과 양심의 언어로 자신의 정당성을 천명했다.

그의 행동은 ‘테러’라는 단어로 축소되기엔 너무나 거대한 문명적 외침이었다. 조용한 방아쇠 하나가 울린 그 순간, 억눌려있던 아시아인의 자각이 일어섰고, 조선인의 심장도 다시 뛰기 시작했다. 안중근의 총성은 한순간의 사건이 아니라, 지금도 울리는 경고다. 우리는 그날의 심장소리를 과거에 묻어두어서는 안 된다. 그것은 여전히 ‘정의란 무엇인가’라는 질문을 우리에게 던지고 있으며, 침묵하는 사회에 대한 반성으로 남아야 한다.

2. ‘손도장’으로 남긴 철학, 정의란 무엇인가를 묻다

안중근이 남긴 유산 중 가장 상징적인 것은 재판 당시 제출한 ‘단지(斷指)’ 손도장이다. 그는 동지들과 함께 왼손 약지와 새끼손가락을 자르고, ‘대한독립’이라는 글씨 아래 그 피 묻은 손도장을 찍었다. 이는 단순한 상징이 아니라, 죽음을 각오한 실천의 각인이었다. 이 한 장의 종이에는 그들의 철학과 결의, 그리고 ‘정의란 무엇인가’에 대한 간절한 대답이 담겨 있다.

안중근은 정의를 말로 설명하지 않았다. 그는 자신의 몸과 생명을 통해 정의를 입증했다. 정의는 단지 법률에 의한 판결이 아니라, 시대의 부정의를 끝내려는 용기에서 비롯된다. 그는 스스로 법정에 섰고, 자신의 행위를 감추지 않았으며, 판결을 회피하지도 않았다. 오히려 ‘내가 저지른 것이 죄라면, 일본의 침략은 죄가 아니란 말인가?’라는 반문을 던지며 세계의 이목을 끌었다.

그의 정의관은 단지 민족주의에 갇히지 않았다. 그는 동양 삼국의 평화를 꿈꿨고, 일본이 진정한 강국이 되려면 타국을 침략하는 것이 아니라, 함께 공존해야 한다고 보았다. 그런 면에서 그는 민족 해방운동가인 동시에 동양 평화주의자였다. 단지 손도장 하나에 담긴 이 철학은 지금 우리 사회에 묻는다. 우리는 지금 무엇을 위해 싸우고 있는가? 정의는 여전히 희생 위에서만 존재하는가, 아니면 일상 속에서 살아 숨 쉬고 있는가?

안중근은 몸을 바쳐 정의를 외쳤고, 그 흔적은 기록이 아닌 실천이었다. 그가 남긴 단지의 손도장은 지금도 시대마다 다른 방식으로 다시 찍히고 있다. 부당한 권력, 외면당한 진실, 침묵하는 양심 앞에서 우리는 또 한 번 그의 손도장을 기억해야 한다.

3. 지금, 그 심장소리를 듣고 있는가

안중근이 하얼빈에서 총을 쏘았던 그날, 그의 심장은 뜨겁게 뛰고 있었다. 단지 목숨을 내놓기 위한 결단이 아니라, 민족의 존엄을 지키기 위한 심장의 고동이었다. 그 심장소리는 단지 안중근 한 사람의 것이 아니었다. 억눌린 이들의 분노, 시대의 고통, 그리고 희망을 믿는 자들의 떨림이 모여 만들어낸 소리였다.

그러나 지금 우리는 그 소리를 얼마나 제대로 듣고 있는가? 안중근은 일제에 저항했던 과거 속 인물이 아니라, 오늘날에도 정의와 용기를 상징하는 ‘살아있는 상징’이어야 한다. 하지만 지금의 우리는 그를 기념물 속에 가둬두고, 연례적인 기념식으로만 기억하려 하고 있지는 않은가. 진짜 안중근은 박제된 동상이 아니라, 행동하고 실천하는 마음속에 살아있어야 한다.

정의는 여전히 세상 속에서 외면받고 있다. 권력은 거짓을 포장하고, 사회는 침묵을 강요하며, 정의로운 행동은 ‘무모한 도전’으로 폄하된다. 이런 시대일수록 우리는 그날의 심장소리를 더 분명히 들어야 한다. 안중근의 총성은 폭력이 아니었다. 그것은 깨어있는 인간이 시대에 보내는 마지막 경고였다.

우리는 이제 질문해야 한다. 나의 심장은 지금 어떤 소리를 내고 있는가? 불의 앞에서 침묵하고 있지는 않은가? 안중근의 심장은 아직 멈추지 않았다. 그 총성과 함께 시작된 그 심장소리는 오늘도, 정의를 외치는 이들의 가슴속에서 조용히, 그러나 단단하게 울리고 있다.